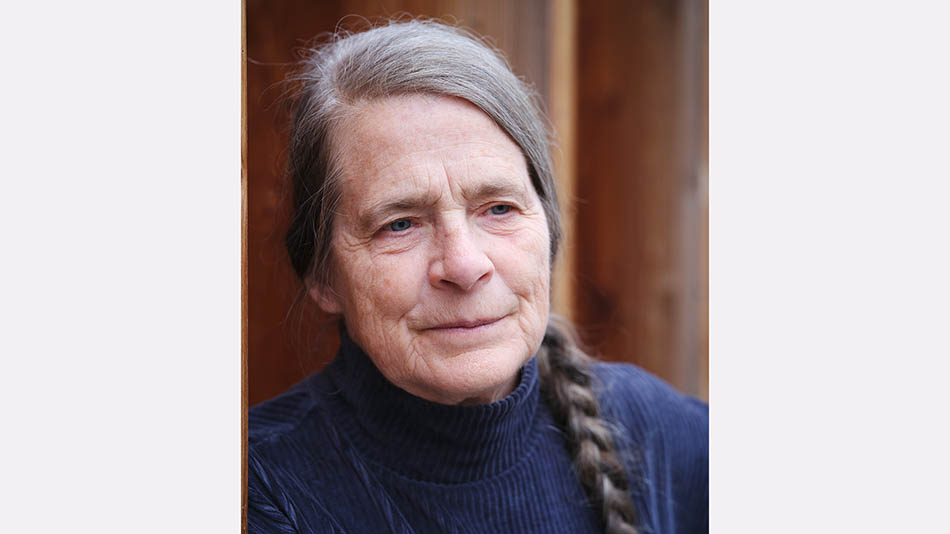

Helga Kromp-Kolb, Leiterin des Zentrums für Globalen Wandel und Nachhaltigkeit an der Universität für Bodenkultur Wien, zählt zu den wichtigsten Stimmen, wenn es um die Folgen des Klimawandels in den Alpen geht. Sie warnt: Statt auf nachträgliche Schadensbewältigung zu setzen, braucht es klare Prävention – durch Risikoanalysen, kluge Raumplanung und konsequente Anpassung an die neuen klimatischen Realitäten. Wir haben mit ihr darüber gesprochen:

Welche klimatischen Prozesse begünstigen Gletscherabbrüche und Bergstürze wie jenen im Lötschental konkret?

Einerseits geht es um die Erwärmung an sich, die Gletscher oberflächlich zum Schmelzen bringt. Da das Schmelzwasser verdunstet oder abfließt, wird der Gletscher „schmutziger“ und erwärmt sich noch schneller. Das Schmelzwasser dringt durch Poren und Spalten ins Eis und verursacht dort ebenfalls Schmelzen. Das Wasser fließt teilweise bodennah ab und bildet eine Art Gleitschicht, die die Gletscherdynamik verändert. So wird der gesamte Gletscher nicht nur weniger mächtig und kürzer, sondern auch instabiler.

Bei Felsen ist es vor allem der Wechsel zwischen temperaturbedingtem Schmelzen und Gefrieren. Das Schmelzwasser dringt in Ritzen und Klüfte und sprengt diese beim Gefrieren. Das Gestein wird instabil und auch große Felsen oder ganze Bergteile können sich lösen.

Inwiefern verändert der fortschreitende Gletscherschwund die geologische Stabilität im Hochgebirge – insbesondere in Bezug auf Permafrost?

Gletscher stabilisieren die Gebirgshänge, weil sie den darunterliegenden oder eingebetteten Permafrost schützen, selbst als festigende Decke auf den Hängen liegen und weil sie auch eventuellen Steinschlag einfangen. Permafrost stellt einen Kitt für das Gestein dar. Mit dem Gletscherschwund gehen diese Funktionen verloren. Darüber hinaus verändert sich die Belastung des Untergrundes durch die Gletschermasse.

Gibt es inzwischen verlässliche Modelle zur Risikoprognose solcher alpinen Naturkatastrophen?

Nein, verlässliche Modelle, die vorhersagen, wann und wo welche Massen abstürzen, gibt es nicht, nicht zuletzt deshalb, weil der Fels und das Eis nicht homogen, in ihrer Struktur aber nicht vollständig bekannt sind. Natürlich kann man Gebiete mit erhöhtem Risiko ausweisen und auch Gletscherabbrüche oder Felsstürze simulieren, aber verlässliche Prognosen sind das nicht. Regelmäßige Beobachtungen in der Natur sind sehr wichtig, um Gefahren zu erkennen, denn für Gletscherabbrüche und Bergstürze gibt es Anzeichen vor dem Ereignis. Beobachtungen tragen auch zu verlässlicheren Simulationen bei.

Sehen Sie eine Zunahme dieser Ereignisse in den kommenden Jahrzehnten – auch im österreichischen Alpenraum?

Die österreichischen Alpen unterliegen denselben Prozessen wie jene in der Schweiz. Auch in Österreich ziehen sich Gletscher zurück und Permafrost taut, daher ist auch Österreich vor Berg- und Felsstürzen, Gletscherabbrüchen, Hangrutschungen etc. nicht gefeit. Diese an sich natürliche Verwitterung von Gebirgen wird durch den Klimawandel deutlich beschleunigt. Betroffen sind in erster Linie Höhenlagen, die zuvor keine oder sehr selten Temperaturen über Null Grad erlebt haben, jetzt aber sehr wohl oder deutlich verstärkt. Derartige Flächen gibt es in Österreich mit den etwas niedrigeren Alpen weniger als in der Schweiz oder in Frankreich, aber es gibt sie, denn es spielt nicht nur die Höhe eine Rolle, sondern auch die Exposition. Und wie man in der Schweiz gesehen hat, können kaskadische Ereignisse auftreten, d.h., ein Ereignis löst ein anderes und dieses eventuell noch ein drittes aus, sodass aus kleiner Ursache großer Schaden entstehen kann.

Lesen Sie mehr dazu in der risControl September Print Ausgabe.